WEMAG-Blog

Für den schnellen Weg zu Ihnen sind wir in den sozialen Medien aktiv. Sie beziehen unsere Informationen nicht nur über Facebook, Twitter und Co., sondern auch über unseren Blog. Er ist das Herzstück unserer Social-Media-Aktivitäten.

Interessante Beiträge

Energiesparberatung

Die Stromrechnung flattert ins Haus und mit ihr oft die Frage: Ist mein Verbrauch eigentlich normal? Ob Sie in Deutschlands Durchschnitt liegen und wie Sie smart sparen können, zeigt dieser Beitrag.

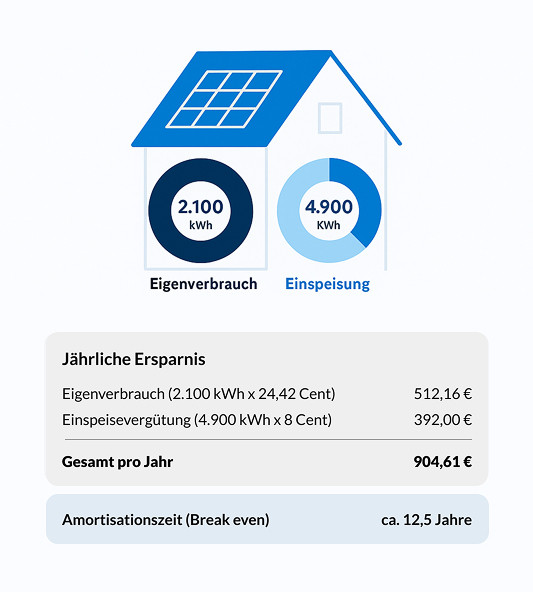

Photovoltaik

Eine gute Solaranlage lässt die Stromrechnung schrumpfen – wenn die Bedingungen stimmen. Hohe Preise, aufwändige Planung und die Amortisationszeit lassen aber grübeln. Erfahren Sie, wann sich eine Solaranlage finanziell lohnt.

Photovoltaik

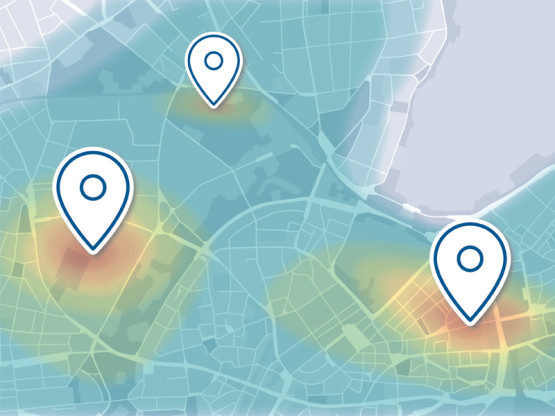

Immer mehr Familien setzen auf Photovoltaik und machen damit etwas Vernünftiges. Denn Sonnenenergie vom Dach ist wirtschaftlich sinnvoll und nachhaltig. Wie effektiv die Anlagen arbeiten, hängt jedoch von der optimalen Ausrichtung auf dem Dach ab. Dabei sind mehrere Faktoren wichtig. Das müssen Sie wissen.

Energiesparberatung

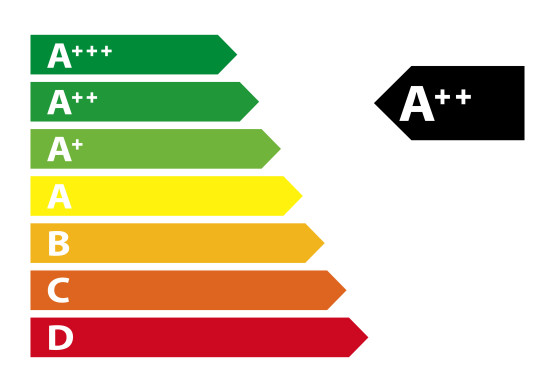

Sparsame Anschaffung oder doch Stromfresser? Beim Kauf neuer Haushaltsgeräte entscheidet oft die Effizienz. Ein kurzer Blick auf das Energielabel – alles schnell erfasst. Eigentlich. Die ehemalige Kennzeichnung verwirrte eher. High-End-Geräte oder Produkte für den schmalen Taler – viele von ihnen versammelten sich im A-Segment, oft ergänzt durch Pluszeichen.

Das EU-weite Kennzeichnungssystem brachte 2021 Klarheit. Ein verpflichtendes Label mit einer Skala von A bis G. Was die bedeutet und warum Ihre Suche nach einem A häufig erfolglos bleibt.

Das EU-weite Kennzeichnungssystem brachte 2021 Klarheit. Ein verpflichtendes Label mit einer Skala von A bis G. Was die bedeutet und warum Ihre Suche nach einem A häufig erfolglos bleibt.

Ökostrom

Wie autark kann ein Haushalt durch die PV-Anlage werden und was versteht man unter Autarkie?

Neueste Beiträge

Ökostrom

Sie ziehen um und die WEMAG zieht mit. Zu den vielen Dingen, die sich im Leben verändern, gehört auch ein Umzug in eine neue Wohnung oder ein Haus. Mal wird der Wohnraum größer, mal kleiner. Doch Strom, genauer Energie, wird überall gebraucht.

WEMAG AG

Die WEMAG wurde von Yourfirm, der führenden Online-Jobbörse für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum, erneut ausgezeichnet.

Karriere

Ausbildungen bei der WEMAG: Unterwegs mit Tommy, der eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolviert.